多用途厅堂的可调音质设计

2025-08-19 来自: 甘肃鹏森电子科技有限公司 浏览次数:150

多用途厅堂的可调音质设计解析

——以上海图书馆东馆750座报告厅为例

多用途厅堂为了提高使用率,往往承担学术报告、影片放映、小规模音乐厅、文艺演出等多种用途。为了达到不同用途的目标效果,声学需要进行对应的多样化设计。本文以上海图书馆东馆750座报告厅(以下简称:新报告厅)为例,对多用途厅堂的声学设计进行解析。

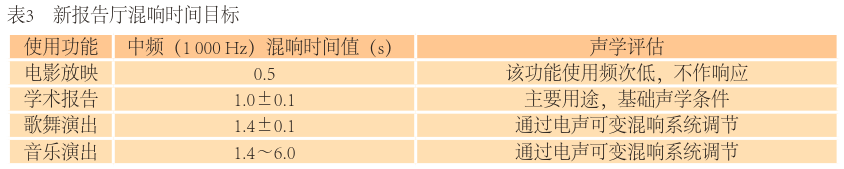

新报告厅需要满足音乐会、歌舞演出、学术报告、电影放映等多种用途,同时还需提供公众艺术普及教育的服务,所以音乐欣赏的曲目包括独奏、室内乐、交响乐,甚至部分宗教类音乐。为了适配不同需求,厅堂对应的混响时间目标值跨度较大,需1.0 s~6.0 s范围可调。

混响时间的变化通常有物理性可调混响装置调节和电声可变混响系统调节两种方式。采用物理性可调混响装置部分案例见表1,采用电声可变混响系统部分案例见表2。

通过表1和表2的对比可见,通过物理性调节方式,混响时间变化范围有限,通常在0.5 s左右。所以,新报告厅以主要用途确定基础建筑声学条件,确定采用电声可变混响系统。

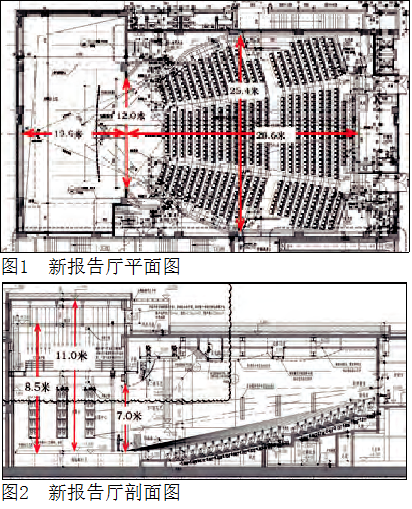

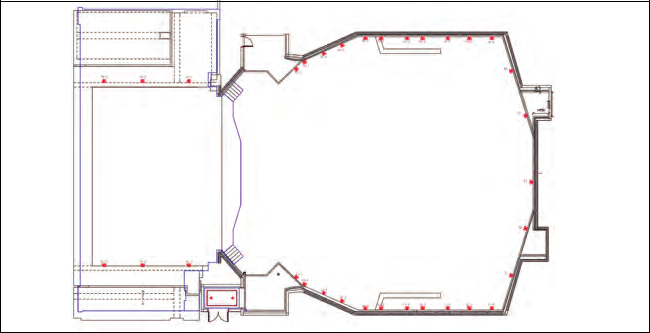

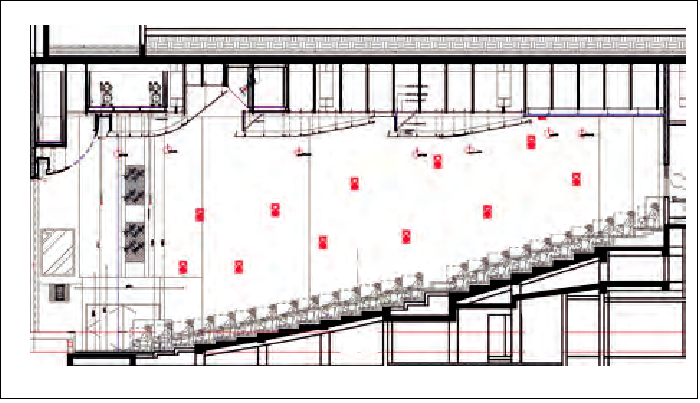

新报告厅体积约4 400 m3,可容纳754座,每座容积5.83 m3/座。 舞台台口宽12 m,高7 m;主舞台进深12.95 m,面积231 m2;台塔高约 11.05 m,栅顶高8.50 m。两侧侧台面积不等,分别为78 m2和39 m2;台唇进深1.8 m,面积25 m2。观众厅进深28.65 m,最大宽度25.40 m。观众席座椅采用短排法,排距为0.95 m。 新报告厅设一道面光,一道台口外侧光,两个追光室。一个控制室,兼作音响控制室、灯光控制室和电影放映室。 新报告厅平面图、剖面图见图1、图2。

声学设计目标值:

(1)混响时间见表3;

(2)语言清晰度D50:≥0.5;

(3)语言传输系数STI:≥0.6;

(4)早期侧向声能比JLF范围:0.15~0.35;

(5)音乐明晰度C80:0 dB ~4.0 dB。

值得说明的是,新报告厅最初的用途侧重文艺演出,拟将自然声源作为厅堂的主要声源,且为使观众厅拥有适当的、长混响时间,计划将屋顶提升1 m,用以扩大观众厅的有效声学体积。但最终新报告厅确定为多用途的使用要求,大型报告会为其核心用途,兼具朗诵、影视放映、片段演出等,声源形式上自然声和电声并重。

2.1 体型调整

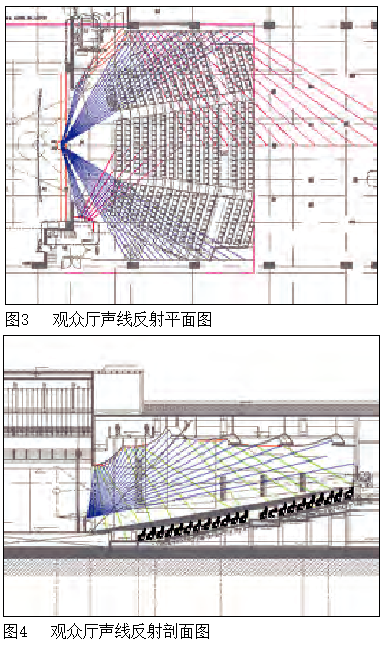

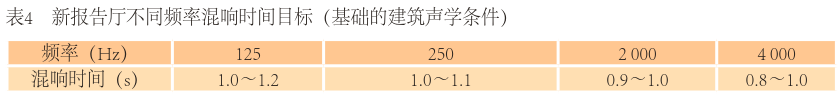

声学设计对观众厅平剖面进行二维声线分析,调整了观众厅侧墙前区造型和吊顶反射板造型。墙面和吊顶的反射声相互补充,令一次、二次早期反射声可以最大程度覆盖观众厅整体区域。见图3、图4。

观众厅侧墙和后墙做“矩形”大尺度扩散造型,尺度在1 m~3 m区间变 化 , 避 免 在 观 众 厅 产 生 颤 动回 声 现 象 。 凹 凸 深 度 范 围 控 制在 100 mm~300 mm之间。扩散造型和环绕声扬声器安装位置相互配合,将所有的环绕声扬声器暗藏在墙面造型内。见图5。

后墙的扩散造型随机小角度倾斜。侧墙中后区的扩散造型为左右对称,且扩散造型之间维持了原建筑墙面彼此之间平行的状态。见图6。虽然这些小面的面积很小,但因为平行,当声源布置在观众席中后区时,或产生轻微的颤动声。所以,在今后的体型设计中,即使已采用了扩散造型的面,也应作适度的角度变化,以完全避免颤动声。

2.2 混响时间控制

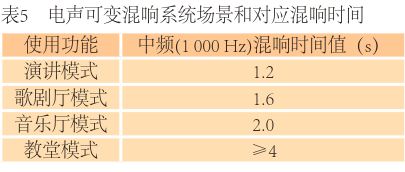

为保证电声可变混响系统发挥最大功能,厅堂的混响时间宜尽量短。但由于新报告厅强调仍需侧重自然声效果,所以依照有关技术标准 [4],观众厅中频(500 Hz~1 000 Hz)混响时间设定为1.0 s ± 0.1 s。见表4。中低频段的混响时间由电声可变混响系统调节。

2.2.1 舞台混响时间控制

舞台和观众厅相互连通,为避免产生耦合效应,需要对舞台空间做吸声处理,保证舞台和观众厅混响时间的一致。

吸声区域为地面到马道下方的墙面。吸声材料为20 mm厚木丝板和穿孔率不低于20%的穿孔石膏板,板后吸声空腔厚度为75 mm,空腔内填50 mm吸声棉。

舞台幕布的吸声性能也同样被考虑。新报告厅设置了一道大幕、三道边条幕,丝绒材质。

2.2.2 观众厅混响时间控制

观众厅在已经考虑舞台、面光、台口外侧光、扬声器安装开口和观众席座椅吸声的基础上,仍需布置150 m2的吸声材料。

为保证观众厅各频率混响时间曲线平直,吸声特性要求以中高频吸声为主。最终采用黑色25 mm玻纤板明框悬挂的安装方式。白色的GRG吊顶吊挂在吸声板之下,看起来更像是透空顶的效果。见图6。

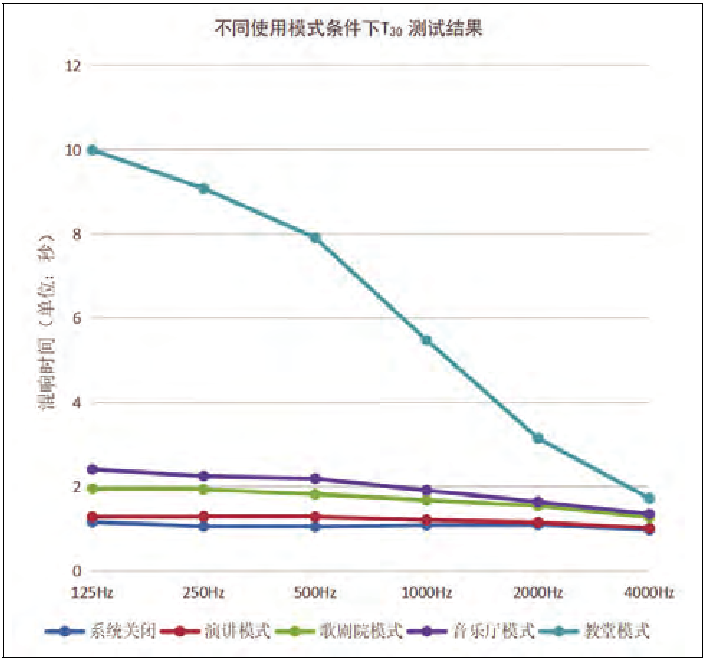

上海图书馆东馆报告厅在常规扩声系统基础之上,另外增设一套VIVACE电声可变混响系统。 电声可变混响系统预设了4种使用场景,其对应的中频混响时间见表5。

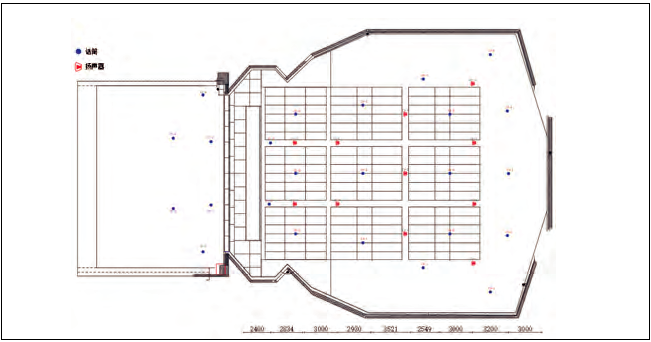

针对电声可变混响系统,在假台口用了两支枪式指向传声器,舞台内吊挂4支心型传声器,观众厅吊顶吊挂18支心型传声器。舞台内安装了6只扬声器,观众厅侧墙安装了27只扬声器,吊顶安装了9只扬声器。见图7~图9。

电声可变混响系统由国外供应商的技术人员远程调试。声学设计提供了空场状态的早期衰变时间、混响时间T20和T30及三分之一倍频程测试数据。

在空场条件下,对舞台和观众厅的混响时间T30进行检测。 测试时声源距离舞台地面1.5 m高,测点距离观众席地面1.2 m高。声源和测点位置见图10。

共测试五种模式下空场中频混响时间T30。目标值与测试结果见表6

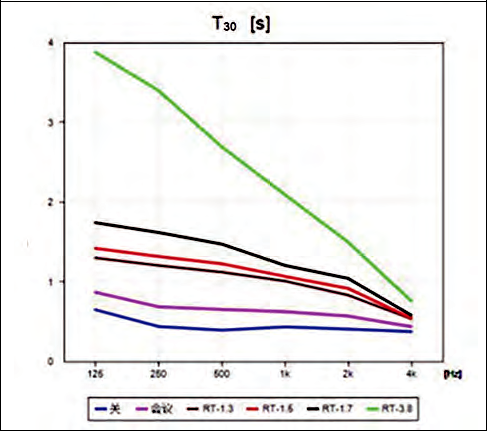

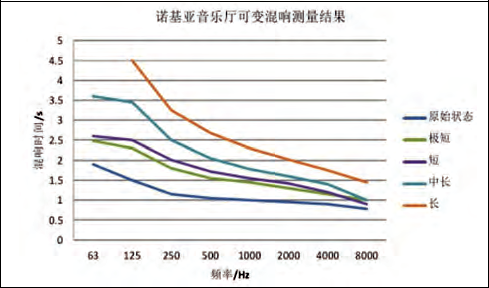

同时,对使用了不同品牌电声可变混响系统的广西文化艺术中心小剧场、诺基亚音乐厅不同模式下的空场中频混响时间T30进行了对比。见图11~图13。

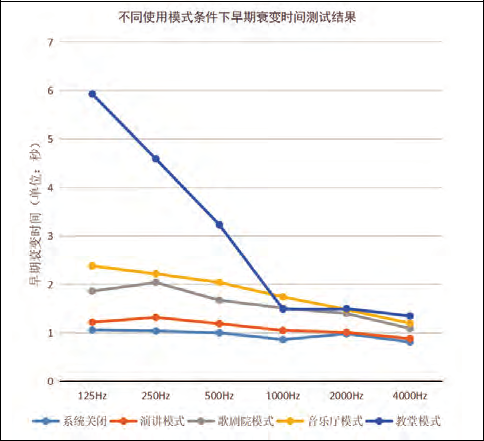

对新报告厅的早期衰变时间(EDT)、音乐明晰度(C80)、语言清晰度(D50)、强度因子(G)进行测试。 由于缺少不同品牌电声可变混响系统音质参数的测试数据,仅列举新报告厅的测试结果。 电声可变混响系统在长混响模式下维持高音乐明晰度和语言清晰度的效果明显。例如,在教堂音效模式下混响时间已经接近6 s,远远高于音乐厅模式,但教堂模式的音乐明晰度和语言清晰度两个参数数值却和音乐厅模式十分相近。说明该系统可以较好地平衡明晰度和混响感。见图14~图16。

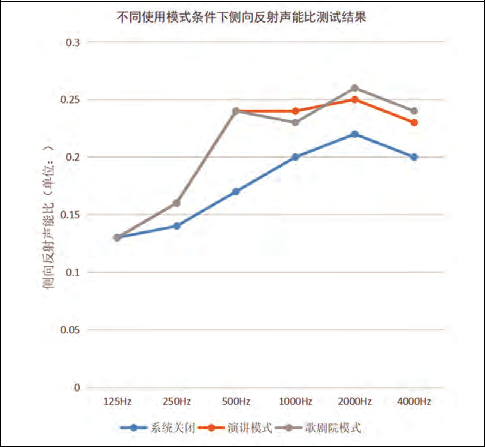

电声可变混响系统可以将观众厅的响度提升3 dB~4 dB,响度(G)接近不做吸声的大型歌剧厅。但在“教堂模式”下,响度提升幅度较小。见图17。电声可变混响系统对观众厅的早期侧向声能比(JLF)有小幅度提升,在“演讲模式”和“歌剧院模式”下,各频段数据几乎一致。见图18。

混响时间通过物理手段进行调节,变化幅度较小,通常在0.5 s内。本项目通过电声可变混响系统调节,混响时间可以实现5 s幅度范围的变化。根据现场体验,2s幅度范围内进行调节的声场效果较好。在多用途厅堂中,电声可变混响系统确实是可以尝试的选择。

为了实现多用途,上海图书馆东馆750座报告厅的建筑声学设计,在满足基本反射声的前提下,打造了一个干净的、短混响的声场环境。扩声系统设计,使用电声可变混响系统,混响时间实现了大幅度可调。该项目为实现厅堂的多用途而进行可调音质设计方面进行了一次有益的尝试。

解决方案

解决方案